以前どこかに書いたかもしれないのですが、あらためてプラネタリウムの原体験を書こうと思います。

初めてプラネタリウムを見たのは小学2年のとき。友達のお父さんが「一緒にいくか?」と誘ってくれました。

隣市にある博物館の直径10mドームのプラネタリウムでした。オープン直後だったと思います。

「すごい機械だな、どうやって星や夕焼けを映しているんだろう」

そのときの体験が、星や宇宙、プラネタリウムに興味を持つようになった最初のきっかけです。

その後、理科の先生やカール・セーガンの科学番組「COSMOS」との出会いにも大きな影響を受けました。

高校2年の夏、運動部と掛け持ちで地学部にも顔を出すようになりました。そこで、秋の文化祭でプラネタリウムをやろう!ということになり、そのプロデュースを担当したことが、その後の人生を方向づける決定打になりました。

当時の機材セッティングは、今でもよく覚えています。学校備品の学習投影機や天吊りドームを使うだけでは飽き足りず、どうせならもっと機材や演出にこだわった上映をやってみたいと考えたのでした。

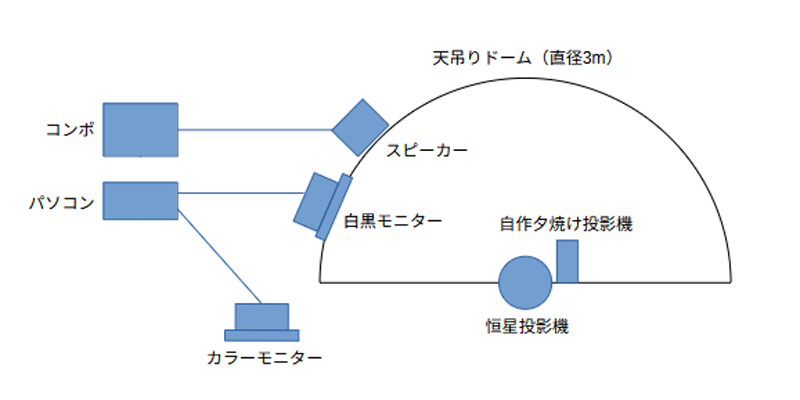

残念ながら写真は残っていないので、ちょっと当時の機材構成図を描いてみました。ドームスクリーンの一部を切り欠いて(ブラウン管の!)PCモニターを埋め込んだのと、ちゃんとした音響機材を設置したのがミソというところでしょうか。

夕焼け投影機は、塩ビ管やセロハンを使って自作しました。投影機の構造やしくみを学ぶため、前述の博物館に行って学芸員さんにいろいろ教えてもらったりしました。

ちなみにその時は後輩たちと一緒に行ったのですが、本当に博物館に直行直帰しただけでした。せめて帰りにファミレスでみんなでお茶するとか、少しは先輩らしいことをすればよかったな…と、今でもちょっと悔やんでいます(笑)

パソコンとモニター2台は私の、ミニコンポやスピーカーは友達の私物を持ち込みました。パソコンは、今ではもう過去の遺産となったNECの初代PC-8801です。アンドロメダ銀河を描くプログラムや、今日の星空を表示するプログラムをBASIC言語で作りました。当時のPCはプログラムのローディングや実行に何分も時間がかかったので、まず投影が始まったらすぐにアンドロメダ銀河プログラムを裏で実行しておき、アンドロメダ座の解説タイミングに合わせて画像を白黒モニターに表示します。それが終わったら、今度は投影終了までに今夜の星空プログラムを裏で実行してカラーモニターに表示しておき、退場するお客さんに出口で見てもらえるようにしました。

各投影シーンに合わせたBGMはカセットテープ(!)で用意しておき、解説の進行に合わせて流しました。

ライブ解説・PC画像投影・BGM再生を複数人で協調同期して1回の上映を作り上げる。今はワンオペするのが当たり前のプラネタリウム投影手法ですが、当時はこれをみんなで一生懸命練習して準備したわけです。

本番の投影はたしか1日5回くらい×2日間。ブレーカーが落ちて途中で投影中止というトラブル回もありましたが、プラネタリウムは大盛況で大好評でした。エアコンのない暑いバックヤードで大汗をかきながらPCやオーディオの操作をして、ドーム内から観客の拍手や歓声が聞こえてくる瞬間は本当に至福でした。

本当に忘れられない、一生の宝と言っていい、学生生活の一コマです。

あれから40年。プラネタリウム界隈にずっと身を置き、投影システムやソフトウェアを開発したり上映番組を制作したりしてきました。全国数百か所で数千回のイベント出張上映を行い、数万人の人に星空を届けてきました。

だけど、あの文化祭のプラネタリウムが、最初にして最高の上映だったと今でも思っています。

あの時間が忘れられず、ずっとそれを追い続け、結局それを生業にしてしまったという恥ずかしさは正直ちょっとあったりします。もしかすると、あのプラネタリウムを超えることはないとわかっていながら、それでもあのときの興奮や感動、達成感を味わいたくて、私は今でも同じことをやっているのかもしれません。